「教育心理学」では、子どもの成長・発達の姿、教育が営まれる場所での子どもの学び・教え方、意欲と動機づけ、子どもにとっての仲間関係や学級集団、教育の測定と評価、子ども理解、つまずきや困難の理解と支援、などを中心に学びます。

担当科目:

子ども家庭支援の心理学、教育相談、生徒指導論 など

研究分野:

学校予防教育、学校における子どものケア、ピア・ サポート、レジリエンス、子どもの対人関係・仲間関係、ソーシャルスキル、教師と児童生徒との関係など

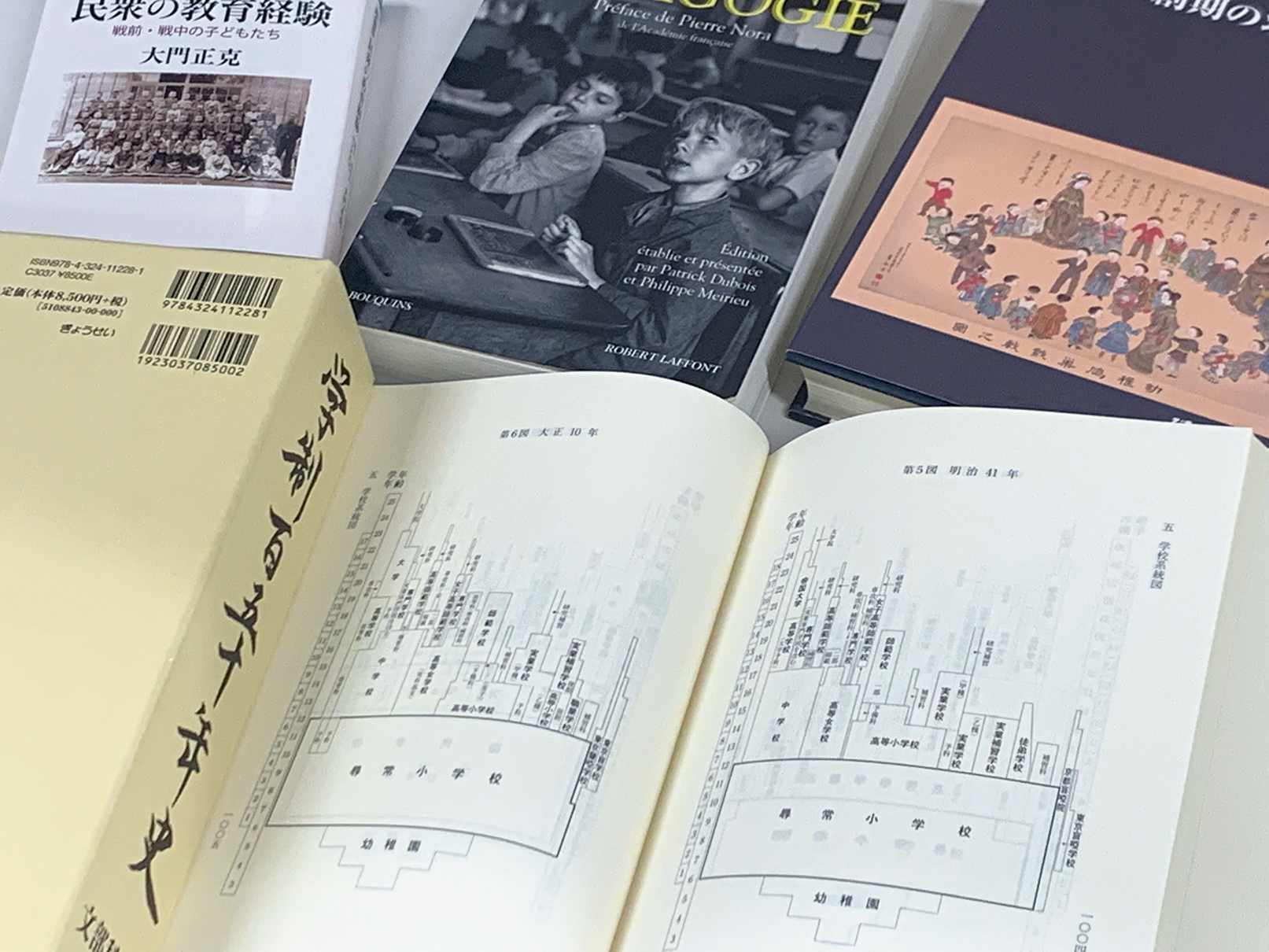

教育者としての専門性の基礎となる教育の理念や現代的課題について学びます。教育の理念・思想・学校教育の3つの柱で構成され、社会において教育が果たす役割を理解し、学校教育を取り巻く現代的課題に対する視点を得ることを目指します。

担当科目:

幼児教育原理、保育の歴史 など

研究分野:

教育史(江戸期小児科医の子ども観、戦前の児童研究の歴史、戦後の民間教育運動史など)

保・幼・小学校の教育課程の意義と編成についてカリキュラム研究の視点から学びます。前半は教育内容の捉え方、思想や歴史、社会変化とカリキュラム、後半は教師とカリキュラムづくり、幼小の接続と連携、カリキュラム・マネジメントなどを学びます。

担当科目:

入門ゼミナールA・B など

研究分野:

カリキュラム、学校教育学

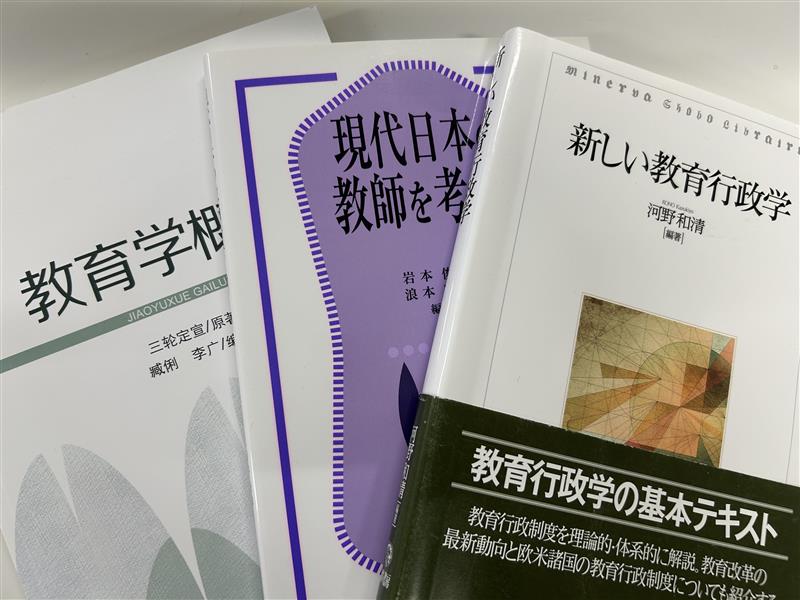

教職の全体像を知ると同時に、多面的に教職を理解し、教職を目指す意思・意欲を高めることを目的とします。教職の意義、求められる資質能力、教育活動とその他の職務内容、多様化する学校の役割と学び続ける教師などを取り上げます。

担当科目:

教育制度論(幼・小)、教職・保育実践演習、卒業研究1・2、発展ゼミナール1・2、入門ゼミナールA・B

研究分野:

教師像、教員の資質向上とその政策動向

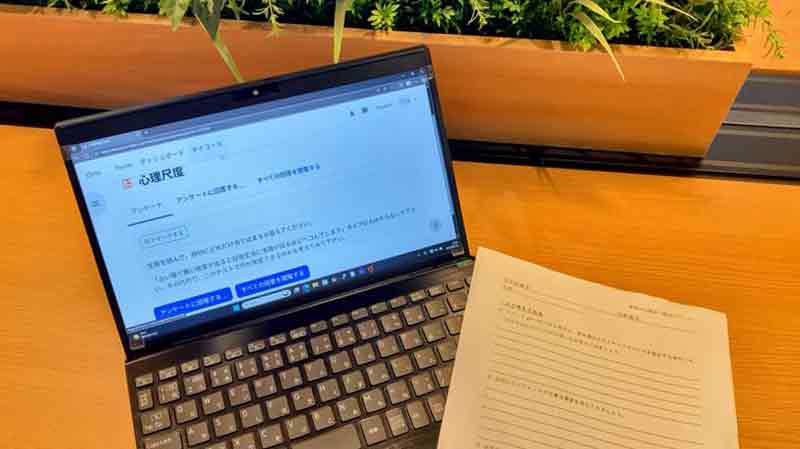

実践の場において、子どもの発達、学習、人間関係を理解するために、心理学的概念の理論的知識を深めます。具体的には、乳幼児の発達特徴とその背景を理解していきます。授業中に心理尺度等(心理テスト)を実施し、自己理解も図ります。

担当科目:

入門ゼミナールA・B、保育実習指導1(保育園)など

研究分野:

保育者・小学校教諭の共感疲労

福祉とは、幸福を意味します。そして社会福祉は時代を映す鏡といわれるように、現代の生活のなかから生じる社会問題の構造や背景を理解し、その問題の軽減・解決を図り、人々の幸せを実現するための社会福祉政策と実践について学びます。

担当科目:

子ども家庭福祉、社会的養護、地域連携ボランティアなど

研究分野:

社会福祉学、児童福祉

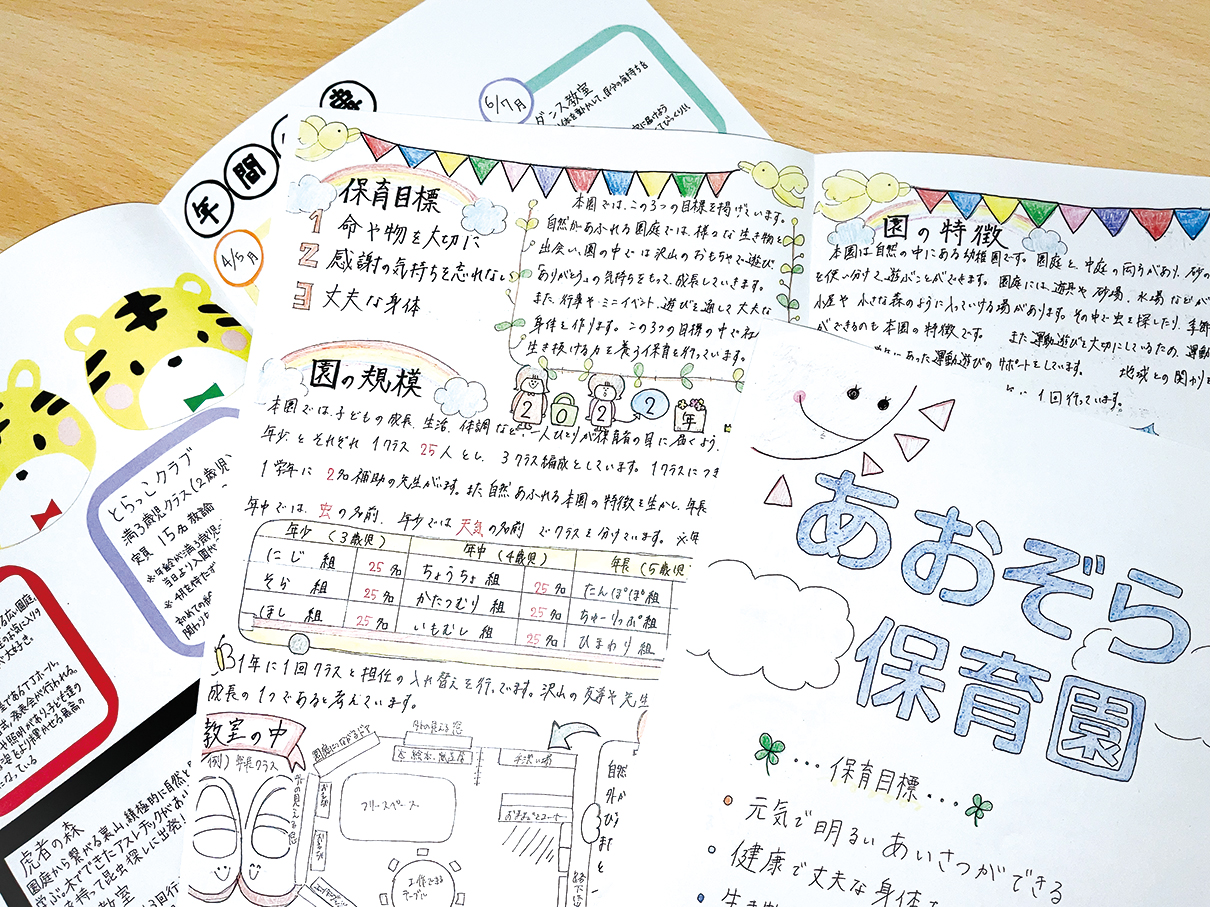

子どもの育つ過程において保育施設はとても重要な役割を果たします。幼稚園・保育所等で展開される保育の内容について総合的に学習し、理解を深めます。まとめでは、学んだことをもとにしながら、自分で考えた園の園案内を作成します。

担当科目:

保育者論・乳児保育・保育実習指導(保育園)など

研究分野:

保育実践・子育て支援・保育者養成

数学は生活の問題を解決するために発生し考える楽しさの中で発達してきたことを、活動を通して感じていきます。そして、子どもの思考を理解し学びを支援するために必要なことを、理論や歴史に関する講義とグループワーク等で身に付けます。

担当科目:

初等算数、初等算数科教育法など

研究分野:

算数科教育、算数教育史

そもそも、社会とは何か?社会科という教科は何のためにあるのか?自分がこれまでに社会科で学んだものは何か?子どもたちに育てたい力は何か?現代社会で求められる社会科の在り方と授業づくりについて、探究します。

担当科目:

初等社会科教育法、総合的な学習の時間の指導法など

研究分野:

持続可能な社会づくりに向けた社会科授業開発、幼小連携、小中連携したカリキュラム・マネジメント、授業実践力を育成する教育実習

1年次の秋学期に開講されます。保育現場での経験や障がい児と接した体験が十分ではないため、学生には授業内容を理解しづらい点があることは否めません。そこで、授業では、動画を活用したり、体験活動を取り入れたりしています。

担当科目:

特別支援教育(幼・小)など

研究分野:

通常の学級に在籍する特別な教育的ニーズのある子どもへの支援

図画工作科の「造形遊び」「絵に表す」「立体に表す」「工作」「鑑賞」に内容に関した実習を通して、基礎的な知識や技能を身に付けるとともに、つくる喜びを味わい、主体的に活動できる指導の在り方を学びます。

担当科目:

表現(造形)、初等図画工作科教育法 など

研究分野:

美術鑑賞学習の指導改善に資する目標及び評価に関する実践的研究

生活科は、心と体を一体的に働かせて学ぶ児童の発達上の特性を踏まえて誕生した教科で、幼児教育と小学校教育をつなぐ重要な役割を担っています。授業でもわくわく感を大切にし、学生が自ら考え、学び、行動する参加型の活動を取り入れます。

担当科目:

初等生活科教育法、初等生活研究、接続期カリキュラム研究A ・Bなど

研究分野:

スタートカリキュラムの考え方を中核にした「架け橋期の研修プログラム」の開発と運用

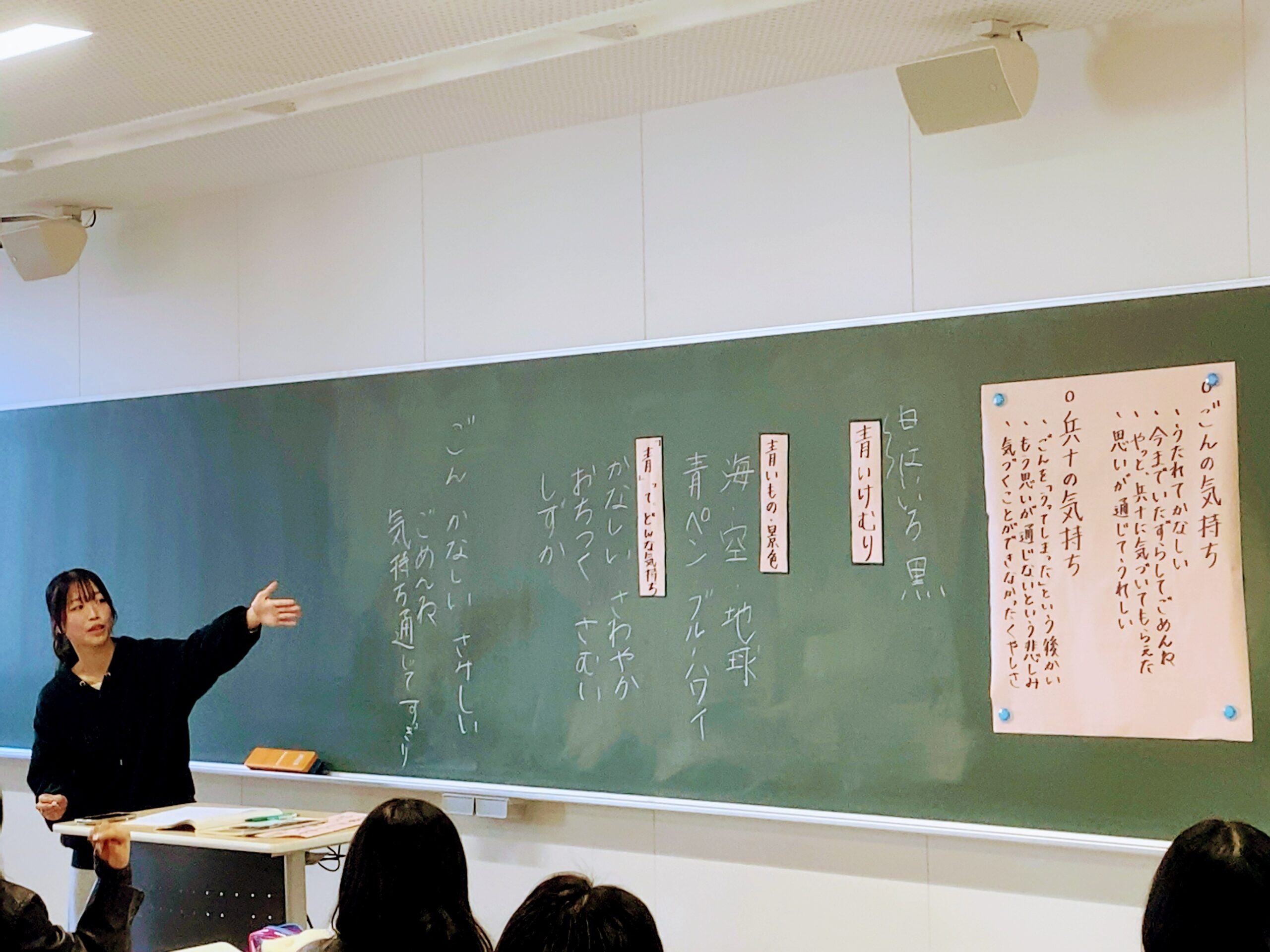

子どもの発達と学びを適切に支えるため、小学校国語科教育の理論と方法を理解するとともに、子どもの実態に応じた授業構想を踏まえて、模擬授業の実践を行い、主体的・対話的で深い学びを支える授業実践力習得に向けての基盤を形成します。

担当科目:

初等国語、子どもと文学 など

研究分野:

国語科教育における文学教材(詩・物語)の意義 について

体育科教育の課題を捉えながら、児童が生涯に渡ってスポーツに親しみ、健康的な生活を送るために必要な身体を使った遊びや運動、自らの健康を保つための行動や生活の仕方について学習指導要領に基づき実技の体験を交えて解説します。

担当科目:

健康、健康の指導法、初等体育科教育法など

研究分野:

アダプテッド・スポーツ科学、特別支援教育

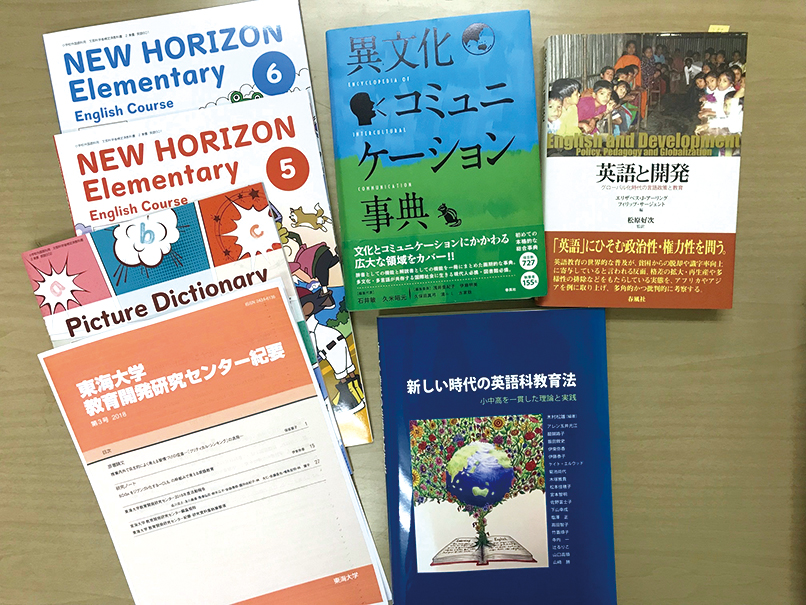

小学校での授業場面を意識しながら、小学校における外国語活動・外国語の授業に必要とされる実践的な英語運用力を身に付け、第二言語習得に関する基本的な事柄や児童文学、異文化理解等、英語の背景的な知識を身に付ける授業です。

担当科目:

初等英語科教育法、初等英語研究 など

研究分野:

小学校外国語・外国語活動、英語一貫教育、コミュニケーションストラテジーなど

「初等音楽」の学修内容を基盤として、歌唱共通教材や小学校音楽科の授業で取り扱う鑑賞教材および楽器等に関する基本事項の学修を深め、授業終盤ではこれらの学修と関連させながら、小集団による学習指導案の作成と模擬授業を実施します。

担当科目:

初等音楽、初等音楽研究、表現(音楽)の指導法 など

研究分野:

音楽科教育・音楽教育、芸術実践論(声楽・特に 日本歌曲)、教員養成・保育者養成

保育者には、子ども、保護者、同僚等との関係づくりが求められます。本授業では、単に理論を学ぶだけではなく、学生自らが体験を通して人間関係のさまざまな側面に気づき、それが理論と実践との往還的な学びにつながるように取り組んでいます。

担当科目:

人間関係、幼稚園実習、入門ゼミナールA・B など

研究分野:

幼児の人間関係の育ち、子どもの哲学対話、保幼小の連携と接続、保育のパターンランゲージ

乳幼児期には、言葉の楽しさを味わったり言葉に対する感覚を豊かにしたりなど、言葉の「根っこ」を育てることが大切です。本授業では、その保育内容や方法について、グループワークや模擬保育を通して考えを深めていきます。

担当科目:

言葉の指導法、保育原理、子どもと文学 など

研究分野:

児童文化、児童文学、保育史

幼児教育の基本を踏まえて、身近な環境とのかかわりを通した子どもの学びのプロセスや発達の諸側面について理解を深めます。事例検討やワークを通して、好奇心や探求心を育む保育内容の指導法を、具体的に考える機会を多く設定しています。

担当科目:

環境、幼児理解 など

研究分野:

自然と子ども、ドイツの幼児教育

受信・発信能力の向上を目指す「英語リスニング&スピーキング/リーディング&ライティング」(全学共通・必修)のほか、4技能を超えた汎用的能力や、他者性への気づきを育成するための授業科目を担当しています。

担当科目:

英語圏言語文化理解、アカデミック英語セミナー、 英語グローバルコミュニケーション など

研究分野:

小・中・高一貫性英語教育と教員の資質能力向上に関する国内・外調査研究を進めています。

1年次に学んできた乳児保育に関する基礎知識を基に、調乳をしたり赤ちゃん人形を抱っこしてミルクを飲ませたりします。また、おむつ交換の仕方など乳児保育のおける実際の場面をイメージして個々に合わせたかかわりを体験していきます。

担当科目:

乳児保育、子育て支援、保育実習指導(保育園) など

研究分野:

子育て支援、保育実践